所谓疑难杂症,顾名思义,医学上就是指病因不明、不清晰,诊断治疗困难的疾病。在中、西医诊断学、病理学、治疗学理论中,因为人体机能复杂,素质不一,遗传有异。同样的病原体,在不同患者身上所表现出的症状,转变不同,使医者难以辩证诊治,这也使其在疑难杂症面前往往束手无策。工程上一样有很多疑难杂症让大家一头雾水,不能探本穷源,也无法避免和根治。

而从另一个角度来说,任何现象的产生,背后都有其根源所在,或是一种,或是几种叠加,所以称为疑难杂症,只是我们没能准确找到相关因素的内在联系而已。这可能需要了解多种学科,才能捋顺相对清晰的脉络,还其本源。

所谓跨学科概念的几大要素:跨学科要以现实问题的研究和解决为依托;跨学科要以学科为依托,但要超出单学科研究的视野,关注复杂问题或课题的全面认识与解决;跨学科要有明确的、整合的研究方法与思维模式;跨学科还旨在推动新认知、新产品的出现,鼓励在跨学科基础上完成创新与创造。

任何一门学科都不是单独存在的,而是与其他许多科目之间存在着或多或少的交叉联系。有些学科的知识之间有重复和重叠的内容,将不同科目的共性知识放在一起学习了解,相当于减少了需要学习的知识量,并且能从不同科目的角度更加全面地掌握。

剥去知识的外衣,核心的东西是什么? 是思考问题的方式和方法。学习知识的过程,就是培养思考问题的方式和方法的过程,无论是通过书本,还是他人,还是自己实践,都是在培养思维,特别是逻辑思维。清华大学廉慧珍老师写过一篇文章——《思维方法与观念的转变比技术更重要》,说的也是类似的意思!

下面以一个案例解读下逻辑思维和多学科交叉的应用。

山东某沿海城市的地下管廊开裂严重。建设方极为担心将来管廊运营的安全问题,因为管廊里布满了信号线路,一旦渗漏,引发短路,会造成重大质量事故。

大家关心的是裂缝是怎么产生的,有什么影响,需要怎么处理,能不能保障后续的安全运营?

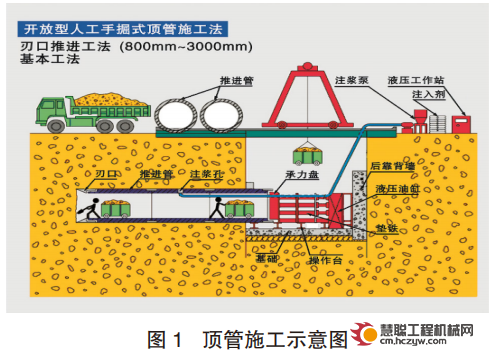

我去了现场,了解了以下情况:管廊地处地下8m位置,顶管施工(图1),管节是预制的,3m一节。

最初施工方向我提出问题,要我解答。我预设了答案:可能在预制场养护不足,已经开裂了,可能在地上大家都没在意,到了地下才引起了注意。而到了现场,我就推翻了原来的想法,因为裂缝很有规律,都是在一个位置开裂,就如图2。这张图并非管廊本身,但裂缝分布恰好一致,而且比较明显,用来说明一下问题。

那么,自然不是材料本身的问题,怀疑施工中顶管顶偏了,造成这个位置应力集中,所以都在这个方向裂(图3)。随着进一步观察,我又推翻了这个想法。

裂缝贯穿了管节之间的砂浆封层,砂浆是在顶完以后才封住的,如果因顶管应力集中造成,砂浆是不该裂的。这样唯一的解释就是该裂缝为施工完毕后的受力裂缝。那么力从哪里来呢?

我问了个问题:施工期间或施工后有没有降过水?地下工程施工一般要降水,否则无法施工。

当地下水位埋藏浅、基础埋深大于地下水位深度时,基槽开挖与基础施工必须进行排水。中小型工程如果地下水位水量不大,可以采用挖排水沟与集水井排水。重大工程地下水深度大、涌水量多时,应采用井点降水法降低水位,在不透水层以上。

图4为地质断层分布示意图。

不透水层,亦称“隔水层”,是透水性极低的岩层。一般将渗透系数小于0.001m/d的岩层视为不透水层,如黏土、致密花岗岩,泥岩等。隔水是相对的,在相当大的水力坡度下,不透水层也能透过和释放一定的水量。

在管廊周边降水过程中,水位不断下降,会形成一个地下水位变化的地下漏斗,漏斗的水位线一定会与管廊外缘相切(图5)。

在回答裂缝产生之前,先了解下地理历史知识!本工程所在地是渤海湾、莱州湾西岸城市,我们再看一下历史上不同年代的渤海海岸线(图6)。也就是说,从图6上可以看出,本区域地下土质以退海而成的冲积淤泥为主。在渤海、东海、黄海等沿海地区的城市,长江中下游、珠江下游、淮河平原、松辽平原,洞庭湖、洪泽湖、太湖和鄱阳湖四周,以及昆明滇池地区,都埋藏有厚度达数米至数十米的淤泥及淤泥质土。

渤海湾沿岸几乎全为第三纪沉积物,形成典型的粉砂淤泥质海岸。又因几经海水进退作用,使海湾西岸遗存有沿岸泥炭层,海底沉积物均来自河流挟带的大量泥沙,经水动力的分选作用,呈不规则的带状和斑块状分布。沿岸的砂粒度较粗,多粉砂和黏土粉砂,东北部沿岸多砂质粉砂;海湾中部的砂粒度较细,多黏土软泥和粉砂质软泥。

由淤泥及淤泥质土组成高压缩性软弱地基。淤泥及淤泥质土是在静水或非常缓慢的流水环境中沉积,并伴有微生物作用的一种结构性土。

淤泥质土天然密度高,一般大于1.7t/m;含水量高,饱和度达86%~97%;颜色呈灰、灰绿、灰蓝、青灰、灰褐色,因结构不均,颜色各地分布有差异;颗粒组成以粉粒为主,含量为61%~68%,粘粒含量17%~ 24%,砂粒含量为13%~20%。

淤泥湿密度在1.4t/m左右,干密度在0.7~0.8t/m左右。淤泥是一种天然含水量大于流性界限,孔隙比大于1.5的软土。孔隙比是土体中的孔隙体积与其固体颗粒体积之比,一般以e表示,是说明土体结构特征的指标。淤泥是海湾、湖沼或河湾中水流缓慢的环境中有微生物参与作用的条件下所形成的一种近代沉积物。

根据流体物理,地下水压的方向垂直于接触面的切线方向,指向圆心,这个力不会构成结构开裂。其作用的结果是管廊径向每个切面都处于均匀受压状态。

随着不断降水,管廊右侧水逐渐流失,原来的淤泥在水浮力作用下,压在管廊外缘的压力相对较小。根据阿基米德定律,淤泥所受的浮力为其排开水的体积,按孔隙比1.5,也就是原来40%体积的水浮力没有了,相当于增加了40%体积的水压力,造成偏压。从而造成只有管廊右上侧开裂,而别的地方没问题。这首先解释了裂缝的原因。然后,随着施工完毕,地下水位恢复到设计之初状态,管廊又恢复到全断面均匀受压,可继续使用,只是要封闭裂缝以保障耐久性,检测结果也表明,都是浅表裂缝,最深的刚到保护层。

热门推荐