人民网洛阳4月28日电 4月25日,参加人民网“一带一路”青年友好交流活动的欧亚9国12名主流媒体记者走进中国一拖集团,开启了一场跨越农耕文明与智能制造的探索之旅。从记录华夏农耕历史的博物馆到全球领先的智能生产线,再到贯通亚欧的国际陆港,记者团全方位感受了中国农业机械化的澎湃动能。

博物馆里的“时光机”:一部中国农机进化史

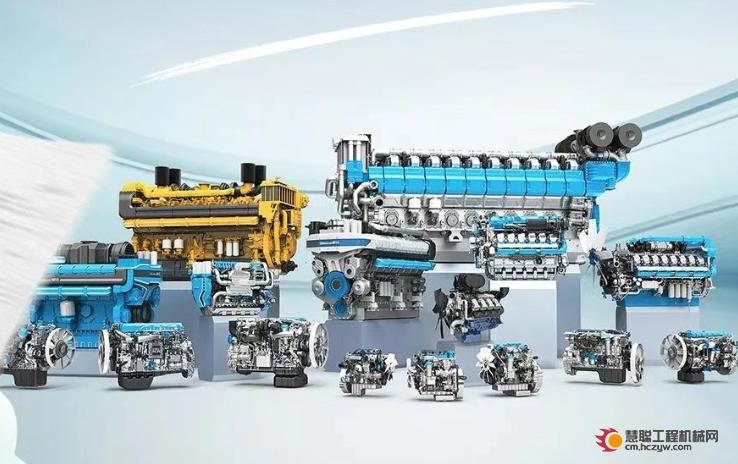

在东方红农耕博物馆,从1958年中国第一台履带式拖拉机的复原模型,到搭载北斗导航系统的无人驾驶电动拖拉机,丰富的展品见证了中国农业机械化、智能化的发展历程。馆内一副世界地图展示了一拖产品的全球出口网络,记者们纷纷驻足寻找自己国家的坐标,现场响起阵阵赞叹。

外媒记者与展品合影留念。

吉尔吉斯斯坦比什凯克通讯社记者达尼亚尔·阿布德别克表示,这些先进的设备让他联想到本国农业发展,希望能引进更多中国农机助力本国农业发展。

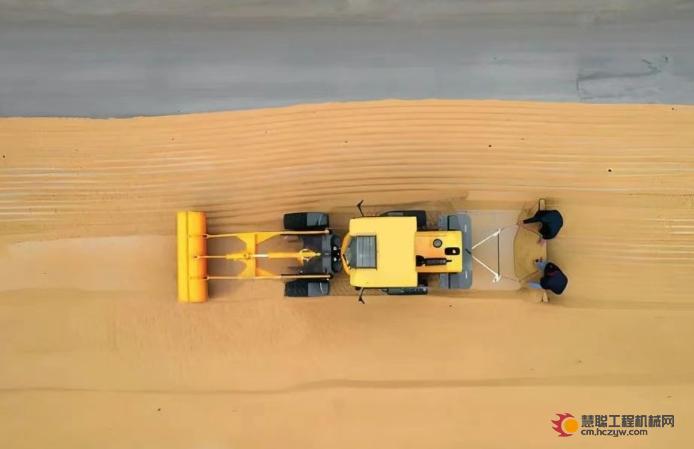

智能工厂的“中国速度”:每3分钟诞生一台拖拉机

走进大轮拖总装车间,记者们瞬间被眼前的景象震撼:自动运输系统吊起一只只轮胎在空中游走,智能拧紧系统一秒钟即可完成轮胎的精准安装,AGV机器人驮着数吨重的底盘部件灵活穿梭——这条长达300米的智能生产线,正以3分钟生产1台的速度缔造着“中国制造”的传奇。东方红大拖公司总经理李鹏介绍,这条生产线单班日产量达200台,年产能超过45000台,达到国际领先水平。

俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州《州报》记者马克西姆·纳契诺夫对生产线的自动化程度赞叹不已:“整个生产流程组织有序,机器人技术应用广泛,效率非常高。”他表示,中国农机在俄罗斯市场占据重要地位,特别是新能源和无人驾驶机型,非常符合俄罗斯农业现代化的发展需求。

国际陆港的“钢铁驼队”:让中国农机驰骋欧亚

在东方红(洛阳)国际陆港,一列“东方红号”班列正静待欧亚记者团参观。这个占地500亩的物流枢纽,创新实现了“出厂即上火车”的无缝衔接。

外媒记者聆听讲解。

“从产品总装下线到运抵阿拉木图,全程不超过15天。”中国一拖物流公司副总经理潘转朝向记者们介绍, 2017年以来,先后开行了中亚、中欧、中老国际货运班列和铁海联运集装箱班列。截至目前,已累计开行1800列国际货运班列,有效带动农业机械、耐火材料、摩托车及办公家具等多元品类货物出口。

外媒记者在采访拍摄。

哈萨克斯坦凤凰24新闻网记者伊利亚斯·马尚洛特别关注到, 早在2021年,该国科克舍套市就建成了中国一拖品牌拖拉机的组装生产线。他表示,中国现代农机设备完全满足哈萨克斯坦的技术需求,为两国农业合作开辟了广阔前景。

多位外媒记者表示,通过此次参观,他们看到了中国农机产业的先进技术和完善体系,期待更多“一带一路”框架下的农业合作机会。(张悦、鲁扬、杨倩、叶列娜、张荣、王禹蘅、田易)

热门推荐