虽然中央高层已在不同场合明确表示,支持西部大开发的力度不会减弱。但随着振兴东北老工业基地、中部崛起等战略的相继推出,必然会对西部发展造成某种影响。西部地区需要一个资本原始积累的过程,既要排除以往东部地区原始积累过程中的“恶”,又能培育起成熟的市场经济主体。

中国近三十年经济快速增长及随之而来的人均收入水平大幅度提高的“奇迹”并没有被各个地区均等的分享。经过这么多年改革开放的历练,中国实际上形成了自然和政策性的四大经济区域,即东部、中部、西部和东北。东部将其它三个区域远远甩在身后。

可是在一个统一的国家内部,诸多地区的长期发展滞后,对东部乃至全国而言是一个关乎正义的严重“道德问题”。1999年启动的西部大开发战略显示出中央政府解决这一问题的意图和努力。

五年来,西部地区确实发生了天翻地覆的变化,但东西部之间的差距持续扩大也是个不争的事实。西部大开发战略与西部自身的生存发展之间似乎并没有太多直接的联系,这多多少少令人们对西部大开发的效果心生疑问。

西部滞后的体制背景

经济学常识告诉我们,任何社会经济形态,要求产出的总量在空间的分布上绝对均匀,那将是一种幻想。迄今为止,即便是在经济高度发达的国家或区域也未曾有过这样的事例。然而,不同地区之间人均产出的均等化或者这种均等化的趋势却可能存在。

市场经济体制和计划经济体制采用不同的手段消除这种差异性:在市场经济较为完善的国度,一旦发生地区间人均产出或收入较大程度的差异性,就会促使落后地区的居民通过用“脚”投票的方式向较为发达的地区迁移;而资本(假设其他条件不变)则向低劳力成本的地区流动,由此缩小地区间的差别。在计划经济条件下,地区间人均产出的差异则可通过另一种方式,即通过政府的资源配置、资源和产品的直接定价,以及强制性的移民措施等加以缩小,甚至予以消除。

尽管两者最终可以取得人均产出均等化的相同结果,而内在效率上的差别却极为显著。这已被大量的经验事实所证明。在传统计划经济条件下西部地区曾经取得了与东部相近的经济发展水平,凭借的正是后一种手段。然而一旦资源配置的总体方式发生了转变,西部原有的处境便难以为继了。

70年代末期的中国,国民经济已到了崩溃的边缘,中央政府无力继续包办一切,迫不得已向地方分权。经济分权使地方政府拥有了独立的经济利益和一定的经济事物处置权,中央与地方之间不再是简单的行政隶属关系,而是带有相当程度的对等博弈主体角色。博弈的结果是,在相当大的程度上促进了东部地区的制度变迁,加快了其市场化的进程。

西安交通大学的一位经济学者孙早则更加强调“分权”在政治层面上的意义。他认为,东部地区的地方政府在获取“经济与行政”权力的同时,还获得了以后对东部市场化改革至关重要的在某些边缘问题上的“试错权”。迅速发展起来的非国有经济虽然缓解了地方政府面临的经济危机,但却与主流的意识形态格格不入。在中央政府仍然保持着巨大的政治权力的条件下,非国有经济随时都面临着危险。只有被赋予“试错权”,地方政府才会有足够的激励去化解非国有经济发展带来的不利影响,从而保护了事实上的非国有产权。

出于对西部地区脆弱的政治经济平衡的担忧,历届中央政府在对待向西部地方政府放权的问题上一贯持谨慎立场。在西部的改革与稳定两个目标取向上,中央政府显然更偏好后者。在没有被授予“试错权”的条件下,西部地方政府会预期,其积极改革的行为极有可能招致严厉处罚,即使改革有可能促进其独立的经济或其他利益,但却不足以抵消受到处罚带来的损失,采取四平八稳的方针自然就成了西部地方政府的占优策略了。西部市场化进程放慢成为了一种无意识产出的结果。

改革开放后东西部之间日益形成的差距凸显的正是两大区域市场化程度的高下。

西部发展之困

地区经济增长的奥秘何在?为什么有些地方经济增长快,有些地方经济增长慢?如何才能实现快速而持续的经济增长?这些问题一直是中国的地方官员们最关心的东西。而对于经济增长奥秘的探源,一直都是经济学中的核心话题。

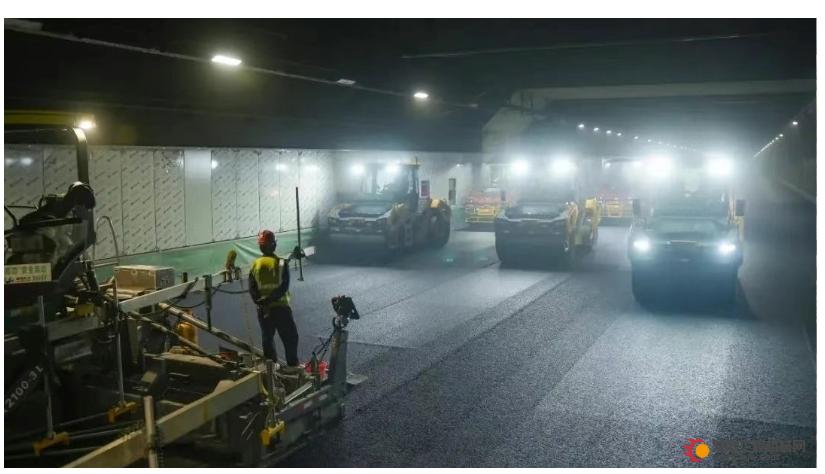

根据发展经济学理论,资本投入、人力资本、技术进步、制度创新等诸要素都能够促进经济增长。见效最快的无疑当属投入资本。显然,如果不考虑经济效率,则有投入总会有产出,无论是自然资源、物质资本还是劳动的投入,均能带来GDP的增长,这是不言而喻的。西部大开发秉持的正是这一思路。“过去的五年恰为1949年以来中国对西部地区投资最多的五年。五年间,中央财政性建设资金累计投入4600亿元人民币,中央财政转移支付和专项补助资金累计安排5000余亿元。”

虽然中央高层已在不同场合明确表示,支持西部大开发的力度不会减弱。但随着振兴东北老工业基地、中部崛起等战略的相继推出,必然会对西部发展造成某种影响。据中国社科院西部发展研究中心副主任陈耀分析,首先国家的投入总量肯定会下降。“蛋糕就这么大,参与分配的人多,得到的份额自然会减少。”而随着国家的财政政策趋于稳健,发行的国债数量也会相应降低。其次,外国资本和东部资本会转向东北和中部地区。

实际上,中央政府早已意识到,国际资本、民间资本的流入,可以弥补其在西部开发中的资金不足。并且已经相继出台了许多对内对外开放的政策。据孙早分析,除去某些事关国防及国民经济命脉的战略性产业外,在几乎所有的竞争性产业领域已经和正在向外资及国内私人资本敞开大门。从这个意义上说,民间资本进入西部产业的政策性壁垒已经相当低了。然而,期望之中的民间资本大量进入的现象一直没有出现。

“第一看有没有机会,现在西部市场还是非常狭小,购买力不行。第二个,国家开发西部的目的,一个是生态,一个是国防,这些项目的门槛太高,民企进不去。”孙早如此分析道。在西部开发战略中,中央政府依旧集倡导者、组织者与实施者三个角色于一身,巨额的投入不断强化着与地方政府之间的依附关系。在某种条件下,高度集中统一的资源配置机制对双方都有利,但却会导致西部地区市场治理机制的形成和演进面临着较多困难。

从这个角度看,西部地区需要一个资本原始积累的过程,既要排除以往东部地区原始积累过程中的“恶”,又能培育起成熟的市场经济主体。

早在五年前,经济学家张曙光就撰文指出,“西部大开发的最终结局取决于能否以提高效率的方式实现社会公平的目标,取决于主要采取计划手段抑或运用市场机制,取决于西部地区能否持续地将市场化改革推向前进,取决于能否变单纯的政府行为为政府支持和保护下的民间行为。”

五年后,上述论断依然有效。

热门推荐