卡特彼勒、施维茵、小松、日立,这些位列全球500强的美、德、日的工程机械大佬们对三一防范有加。要不是它,中国的混凝土泵车、高吨位履带起重机等很多工程机械产品,可能会像十几年前一样,90%仍是这些大佬们的天下。现在,这家来自中国湖南的民营企业不但分食了它们的市场,而且正雄心勃勃地向更多的被它们霸占多年的产品和全球市场发起进攻。

30年间,中国企业在轻工制造的土壤里成长、壮大。它们依靠低成本、大批量、打价格战的方式让“中国制造”行销全球,但自己也背上了倾销、污染和破坏全球产业链的恶名。更可怕的是,产品利润的消失殆尽,让他们陷入自己亲手编织的陷阱,无法自拔。

正当传统的“中国制造”走到了升级难、疑无路的时候,梁稳根和三一为我们展示了另一个世界。

无论是三一集团创始人梁稳根个人一贯的低调,还是三一出色的业绩,都抹消不掉业界对于三一——这家中国规模最大的民营重工企业的争议。

从1995年,三一重工的第一台混凝土拖泵下线到今天,十几年中,梁稳根和他带领的“梁家军”从300万元起步,把三一打造成全球最大的混凝土机械制造基地,占有50%国内市场份额,在重工制造领域走出了一条三一路径。2007年,三一集团实现销售收入135亿元,利润40.2亿元。如今,三一重工(600031.SH)是中国工程机械行业里利润最高、市值最大的上市公司。

在一些市场人士看来,三一充满血性、勇于开拓,值得赞赏,但在一些同行眼中,三一是一个不讲规则、令人厌烦的搅局者。

不止一家机构投资者对《中国企业家》说,三一是“民营企业的典范。”“这是一家很好的企业,有理想,有抱负。梁稳根为人低调,决策果断,很想为中国的装备制造业打造一个世界500强。”有国内工程机械行业最佳分析师之称的中信证券研究所的郭亚凌说。“三一有很强的研发能力,依靠内生的力量不断做大,这在国内的工程机械行业里很少有。它正谋求成为行业的整合者。”东方证券分析师周凤武说。

同样,不止一家国有工程机械企业却对《中国企业家》表达了以下的看法:“它(三一)就是一个品质很不好的暴发户,会走捷径,敢赌,不择手段挖别人的墙角,爱出风头。你不能用常规的想法去判断它,该做什么,不该做什么。它阻碍徐工改制,就是打击徐工,抬高自己,是搅局的。”甚至一家险些被三一收购的国企,以“不知道三一是干什么的”为由,断然拒绝了采访。

有政府高官问过梁稳根,三一为什么要那么“锋芒毕露”?

梁回答,“锋芒毕露”是外界对三一的“误解”。

但事实上,三一近年来在重工业界乃至整个中国商界掀起的轩然大波,皆非出自偶然。2005年5月,三一重工成为中国股权分置改革的第一股,在资本市场风头出尽。而这个第一是梁稳根给有关高层领导写信,痛述股权分置改革的重要性“争取”而来的。在凯雷收购徐工案中,向文波在自己的博客上陆续发出几十篇文章,称凯雷收购徐工85%的股权是贱卖国有资产,威胁国家战略产业的安全。事实上,私下里,梁稳根与向文波对此事的抨击之词更为猛烈,而且坚决支持向文波写博客阻止凯雷的收购。

梁稳根的矛盾之处在于,他“深知一家民营企业在中国经济体制改革的环境中不能太露锋芒”,可是他亦明白三一不能错失体制与产业格局革新前的关键战机,该出手时必须出手。为此,三一董事会内部曾经有很大的争论。争论的结果是,梁稳根对向文波们说,“你可以让天下人都知道三一,但最好任何人都不知道有一个梁稳根。”

随着中国日益成为全球重工巨头竞逐利益的巨大市场以及“中国制造”的必然升级,十多年来精耕主业、低调潜行的三一不得不浮出海面,锋芒初现。

此次在长沙星沙县的三一总部接受《中国企业家》专访,对多年来刻意回避媒体追踪的梁稳根而言,似乎算次破例。52岁的梁稳根,与制造业同行少有往来,更不参加各色论坛。这其中除了刻意的低调以外,一个很重要的原因是,三一并不欣赏传统“中国制造”的做法。

打“固定靶”

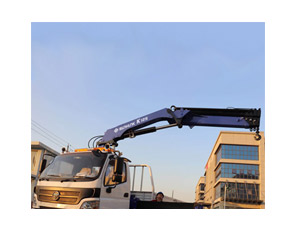

十几辆头大身长的混凝土泵车齐整地摆放在厂区主路的一侧,粗算下来,这些每台售价在240万元左右的泵车相当于两千多台空调、二三百台平板电视、三四万双鞋子和难以计数的玩具。在车间里,没有密密麻麻、一道紧挨一道的生产工序,只见十几个工人蹲在有如《变形金刚》里擎天柱一般的大家伙身上,敲打、焊接着各种配件。一些履带起重机由于体积过于庞大,不得不在露天的空地里进行组装,否则无法开出车间的大门……

这是三一集团位于长沙郊县的厂区一景。此外,在沈阳、昆山,三一的工厂还在生产体积更大、价格上亿的煤炭采掘设备和履带起重机。每年,三一生产产品仅1000多台,而每台产品的利润都在40%以上。

显然,这是与一般“中国制造”迥然有别的重工世界。

上个世纪90年代初,梁稳根和唐修国、袁金华、毛中吾三个歃血为盟的兄弟创办的涟源焊接材料厂从茅塘乡搬进了湖南涟源县,每年有过亿元的收入,上千万元的利润。这足以令这几个出身于贫苦农民家庭的创业者感到满足。他们可以用手里充裕的现金去赚很多快钱,投资看上去红红火火的行业,比如房地产、股票、家电制造等等。或者,也可以继续沿着焊接材料的上下游经营。

梁稳根却始终在琢磨,他们和同在湖南的远大空调几乎同时起步,为什么人家短短几年就做到20多个亿,他们却始终在1亿左右踏步?他觉得根本问题在于市场的容量,在于行业的选择。“做这个行业(焊接材料)花的精力太大,回报太小。就像一个理发匠,要理得非常好,也要耗费终生的心血,但他最后也就是个顶级的理发师而已。”

1991年,比梁稳根小8岁的向文波加入这个团队。很偶然地,向文波从在乡镇企业局上班的同学那里得知,混凝土拖泵销路很好,当时国内只有沈阳盛港和湖北建机能生产,中国90%的市场都被德国大象垄断。他向梁稳根汇报,说这是个机会。

随后的1992年,梁稳根在一次核心团队会上提出要“双进”:必须进入大城市——长沙、必须进入大行业——工程机械,却遭来内部质疑。“当时大家意见不统一。机械行业是一个夕阳产业,而且只有国企在做,我们也不掌握技术,几乎一无所知。我们为什么不进入当时很热门的电子、饮料、日用消费品行业呢?争论很激烈。”梁稳根的创业伙伴、现为三一重机有限公司董事长袁金华回忆说。甚至有人认为,梁稳根之所以如此,是因为他做了省政协委员,又成为人大代表,心高了,看不上小地方、小产业了。梁稳根则坚持认为,三一要进入的正是国企林立的地方,那里竞争不充分,民企优势强;而且某种产品的进口替代性强,说明它利润丰厚。

梁稳根曾带领团队到东北老工业基地考察,看到中国有着深厚的工业基础和大批的产业工人,“这几千万人是什么概念?我们一个机械行业的从业人口比澳大利亚一个国家的2000多万人还多,这是多么大的一个优势。”向文波说。他回忆了1998年去美国考察所见的情景。他拜访了工程机械行业的大企业,也走访了硅谷的小公司。他认为,中国企业必须弄清楚,哪些产业是我们有优势,应该干好的,哪些是我们没有优势,但必须要干的,哪些是我们没有优势,必须放弃的,而工程机械就是中国企业有优势,而且必须要做好的。“这个行业的特点是多品种、小批量、劳动密集、技术密集,销量以千台计,不是万台。这就决定了它不是依靠生产自动化和流水线作业造出来的,它是靠人工作业;它同时又包含很多复杂的技术,比如智能控制、材料技术、液压控制,而中国的人力优势不仅体现在生产线上的工人,还有大批一流的人才,他们愿意从事这个产业,他们的薪酬只是国外的几分之一。”

梁稳根曾经把做企业比喻成射击比赛,有的企业打“飞镖”,有的选择打“固定靶”。新经济、高科技行业就像是在空中移动的“飞镖”,几千万、上亿美元投资研发一种新技术,一旦比别的企业慢了一步,或者押错了方向,这些投资就全部报废。梁以为,这样的风险,中国的民营企业没有几个可以承受,或者敢去承受。但做工程机械是打“固定靶”,比如一个混凝土泵车,它的结构与技术已经非常成熟、固定,许多专利已经过时,不存在什么技术壁垒。中国企业第一枪没打中,可以打第二枪,第一台失败了,再研发第二台,一旦成功了,就走稳了第一步。

在企业界,梁稳根最认可的人是上海振华港机总裁管彤贤。此人已是74岁的高龄,在过去的15年中带领振华港机冲破了长期被国外企业垄断的集装箱机械制造业,并从2000年起占据了全球集装箱机械市场70%的份额。“他给中国人长了面子,是了不起的企业家。”梁稳根说。另一个让他兴奋的人是深圳比亚迪公司董事长王传福。此君不迷信国外的技术与专利,自己造工厂、造设备、造产品(参见《中国企业家》2007年第22期封面故事《王传福:打破技术恐惧症》),梁稳根觉得他是“中国的诺贝尔”。

梁稳根对管彤贤和王传福的认同实质上是同道中人的惺惺相惜。

1992年那次“双进会”推开了三一通往重工世界的一道门。“双进会”后,创业团队兵分两路,唐修国、袁金华、毛中吾、王佐春等人留守涟源材料厂,但收入除了维持日常开支外,全部用于支持混凝土泵车的生产。1993年底,三一集团在长沙注册成立,下设三一重工和三一材料两家公司。

“抛弃它,忘却它”

但现实很快令三一的重工梦想受挫。拖泵的一个核心产品是其液压控制系统。当时,前面提到的沈阳盛港通过与日本石川岛合作获得该系统,湖北建机则从贵阳183厂购买日本技术的国产化产品。“我们被逼到了一个墙角。买日本人的设备,没钱,也买不到;用贵阳的不但质量差,而且他们很快开始生产自己的拖泵,不再给我们供货。”向文波说。

三一曾把生产出的六台设备卖给了某省公安厅的一个工地,结果全被退了回来。“最后,没人敢到那里去,怕客户打人。我们的产品给他造成了很大的麻烦。”向文波说。

1995年,三一在长沙搞了三年拖泵,产品积压,且有大量欠款悬在外面。在涟源,焊接材料厂由于国家宏观调控,银根紧缩,得不到贷款,账上的1000多万元现金输到长沙,资金流面临枯竭。那段时期,三一所有驻守长沙的领导,每个人都要去跑销售,拿到订单才能回来。现金不够,梁稳根就卖国库券换差旅费。岌岌可危的局面,直到他们迎来技术派的急先锋易小刚(现为三一重工常务副总裁,同时也是研发部总负责人),情况才得到缓解。

1995年6月,当易小刚在北京自动化研究所见到心急如焚、前来求助的老乡梁稳根时,他已经是所里的室主任,主持着几百万的项目,住着所长特批的大房子,娶了美丽的北京妻子,还在所外与朋友合开了公司。

1995年9月,他以技术合作者的身份来到三一。但此前,他从没接触过混凝土拖泵。进厂不久,易小刚发现,混凝土拖泵的高低压切换要靠接不同的管子,他设计了一个可以旋转90度的阀门,进行切换。但车间主任不同意更改原有设计,觉得国外都是用管子,客户也没提意见,我们怎么能换呢?梁稳根得知后来到车间,把所有人叫到一起。工人和车间主任一致反对,最后梁问:“易工,你认为这个行不行?”“肯定没问题,我们不能因为国外是这样,就一味模仿,那是没有突破的。”“行。就按你说的做。”梁稳根二话没说,支持了易小刚。由此,三一有了自己的第一个专利。

在后来的一个月里,易小刚开始在三一集团惟一的一台计算机上攻坚拖泵的核心元件集流阀组的技术。他研究石川岛的集流阀组,看到所有的液压元件全是非标准产品,只有石川岛自己能生产。“按照它的思路,你根本做不出来,原材料、配件都不具备。所以,必须抛弃它,忘记它,从零开始设计这个集流阀组。”

外行的身份让易小刚轻松上阵,他在弄清一个元件要实现什么功能后,去市场上买元配件,进行设计组装。不到一个月,一个工作原理与石川岛的产品完全不同的集流阀组设计出来了。1995年底型号为60A的三一混凝土拖泵调试下线。

“这不是很难的突破,只是思路的改变。那时什么都讲国产化率,但越是模仿,越进入一个死胡同。其实我们完全可以用另外的思路去解决同样的问题。”易小刚说。当时一台60A的售价在50万元左右,三一可从中获取50%毛利,而且元器件是可以批量生产的标准产品,拖泵质量得到了保证。几年间,德国大象的进口产品不再是市场的主流。

在整个设计的过程中,梁稳根是最先支持这种“忘却”思路的人,而且每天晚上的高管会议,他都邀请易小刚参加。当时的三一已经困难到全厂上下100多人都住在临时的工棚里,连对卫生条件极为挑剔的梁稳根也在工棚吃睡。一下雨,厂里到处都是泥泞。“我经常看到他(梁稳根)穿着雨鞋在风里雨里走着,可能他很烦,在想事。但我们知道,即使情况再难,也不会击垮他。”易小刚说。

易小刚为三一的事业与未来着迷。他觉得与其留在北京的所里,等待一个看得见的未来,不如汇入前途未知的三一。1996年1月,易小刚与他在北京的一切决裂:和妻子离婚,与所长从朋友变为陌路,退出创办的公司,住进三一在长沙的工棚。他也并不在乎当时梁稳根赠给他的三一集团不到2%的股份还是负资产。“我的父母兄弟都觉得我疯了,不理我了。”易说。他和妻子至今都没有再婚,两人感情依然很好。

1998年,三一重工依靠拖泵产品年收入做到了2个多亿,在工程机械产业站住了脚跟。

混凝土泵送系统是三一打下的第一个“固定靶”。十多年来,它们不仅始终是三一集团70%的利润来源,也是三一树立重工信心的一个里程碑。

建筑机械中,一个被德国大象长期垄断的技术是为400米以上混凝土泵送。

2000年底,新鸿基集团正在筹建高达406米的香港国际金融中心,易小刚找到项目负责人,提出由三一承担混凝土的泵送。他承诺,如果三一泵送不了406米,第一,你砸掉我的泵,砸掉过程可以对媒体公开;第二,我免费送你一台你认为能泵送到这个高度的混凝土泵。新鸿基给了三一机会。不想,在工地上,混凝土还没送到200米,三一的泵就不动了。如是几次,新鸿基决定放弃:“易总,你把泵拉走吧,你不要耽误我的工程,我也不要你兑现承诺。”易小刚不甘心,他要求给三一最后一个机会。“我始终认为打不上去和泵没有关系,很可能是因为输送管道采取的是传统密封,在超高压状态下,泥浆会从管道密封处流出来,混凝土里没了水分,就泵送不动了。”易小刚说。他重新改换了管道密封,之后一动不动地趴在压力表旁,第一层混凝土送上去后,压力表正常,第二层、第三层送完后,泵车仍在正常运转。

“很多时候,如果你挺着,就能过去,要是知难而退,就留下一个永久的笑话。”易小刚说。此后,三一又为上海环球金融中心泵送了492米的高度,再次刷新了世界纪录,而比邻的金茂大厦则是若干年前由德国大象的机器泵送的。

此后,三一集团逐渐把挖掘机、履带起重机、煤矿机械,这些工程机械的主流产品均纳入自己的“打靶”范围。各个击破、敢打硬仗的技术策略成为以梁稳根为首的“梁家军”与日德系企业较量的最大支撑。

热门推荐