“2015年营业收入达到1000亿,这不是难以实现的事,中联重科过去10年的年均增长速度超过50%,2010年是322亿元,到2015年还有5年,要达到1000亿,每年只要增长20%就可以了。”长沙豪廷大酒店,曾是大学数学教师的詹纯新博士抽完一口雪茄之后,平静的预测。

4月30日,中联重科发布2011年一季报,净利润达到20亿元,同比暴增175%。

3月29日,中联重科发布2010年年报,全年公司实现营业收入321.93亿元,同比增长55.05%;实现净利润46.66亿元,同比增长90.71%。

“中国的城镇化进程,高铁、水利以及保障性住房的建设,将使工程机械行业未来5到10年仍然有很广阔的发展前景。”2010年12月23日,香港联交所,中联重科H股挂牌上市现场,詹纯新对记者说,“作为工程机械行业首家A+H股的公司,中联重科的发展将一如既往的高于行业平均速度。”

是次香港上市,中联重科募集资金150亿港币,是15年来全球工程机械行业最大的一笔融资。而在此前的2009年,中联重科通过A股定向增发募集资金55亿元。

是什么让已经位列世界工程机械行业前十名的中联重科如此渴求资金呢?要知道,中联重科从2000年上市一直到2008年,仅仅依靠IPO募集资金6亿元,将营业收入从2.45亿元放大到了135亿。如果一位投资者在中联重科IPO时以12.74元发行价认购股票,持有至今,11年回报当在33倍以上。

时不我待,厚积薄发,按照詹纯新的说法,放眼全球,中国工程机械行业到了最好的时代,中联重科作为领军企业,将秉承“包容、共享、责任”的全球化理念,充当中国工程机械企业冲击全球行业前三的龙头。

瞭望这个蓝图,一向以低调儒雅示人的詹纯新,不再隐晦。他从长沙起步,行遍全球,前往米兰收购CIFA,来到哈佛大学布道,只为续写中联重科上市11年来未曾停步的传奇。

科技产业化

记者:中联重科脱胎于国有科研院所长沙建机院,而在上世纪1980年代的科研体制改革中,国有科研院普遍经历了转型阵痛,当时长沙建机院是怎样一个状况?

詹纯新:长沙建机院作为全国惟一的一所集建设机械科研开发和行业技术归口于一体的应用型研究院,理应在提升整个行业的科技水平上作出自己应有的贡献,承担起自己应有的责任。中国不只拥有世界最大的建设机械市场,还应有实力雄厚的建设机械产业和驰名世界的产品,更应有世界一流的建设机械科研开发机构。

但现实的情况是,1985年,建机院被建设部列为科研体制改革试点单位后,人才大量流失,经费严重不足,全院上下人心惶惶。

然而在全国,由长沙建机院技术扶持的企业有上千家,不少企业都发展起来了,并形成了相当规模,为什么拥有人才和科研成果两大优势的建机院却只能靠卖图纸过日子?我们希望找到一条出路。

记者:从现在中联重科的发展来看,这条出路就是科技产业化,在实践科技产业化的过程中有哪些不为人知的故事?

詹纯新:事实上,中联重科的科技产业化经历了三个阶段。

1985年至1991年是改革的起步阶段,当时我们也同其他众多的科研院所一样,最早的尝试仅止于科技成果的有偿转让。

1992年至1996年,改革的第二个阶段,我们着力构建科研与市场之间的产业化桥梁,开始体制突破,实行“一院两制”,成立院属产业实体——中联建设机械产业公司,以此成为全院科研体制改革的新机制“孵化器”。

记者:中联对建机院的科研成果孵化效果如何?体制突破之后的“一院两制”是否完全放开了对生产力的束缚?

詹纯新:孵化效果是很明显的。中联公司成立后,很快开发出了适销对路的产品——混凝土输送泵。当年创产值400万元,实现利税230万元。此后一年一个台阶。到1996年,公司完成产值1.2亿元,实现利税4200万元。

但“一院两制”的人事、分配等管理体制并未从根本上消除对中联公司的束缚,中联公司这个高科技企业面临着重陷传统国有企业困境的危机。

记者:这个转型危机中联重科是如何破解的?采取了哪些措施?

詹纯新:从1997年开始吧,也就是改革的第三个阶段,我们着手建立现代企业制度,构筑超常发展平台。1999年,中联公司正式完成产权结构改革,被改制为由建机院控股的、足以体现职工权益的股份制科技型企业——中联重科。

2000年公司登陆资本市场,此后10年业绩年均增长60%,更难得的是,中联重科通过整体上市,结束了建机院的使命,公司彻底市场化,消除了关联交易,成为国内科研院所成功改制典范。

并购“核裂变”

记者:从1992年创立之初的7名员工、50万元借款,发展到2010年收入超300亿元、净利润46亿元,员工近3万人,中联重科高速成长背后,有哪些基因密码?

詹纯新:十多年走过来,中联重科最引为自豪的,就是裂变、聚变和事业部制等几个独特成长基因。

裂变是“分”,是按产品类别组团,通过内生式发展和国内并购,形成多个相对独立的事业部,做精做强各类产品;聚变是“合”,是以全球并购为手段,使国内事业部与国外同专业企业聚合形成跨国事业部。持续的裂变和聚变,形成多个跨国事业部,打造全球化企业。

记者:中联重科并购核裂变的过程中,有哪些比较经典的案例?

詹纯新:最近几年,中联重科分别并购了湖机、浦沅、中标、新黄工和意大利CIFA等行业翘楚,可以说都比较成功。收购CIFA具有国际战略意义,这个我会在稍后讲到。

如果要说国内低成本扩张的经典案例,除了大家都知道的浦沅案例,还有就是并购湖南机床厂。2002年收购湖机时,中联重科付出的总成本为1.1亿元,而现金只掏了4000万元,但是到现在,光是湖机的200多亩商业用地,每亩价格都在400-500万元,总价值近10亿元,收购至今已经增值近10倍。

此外,当时中联重科以湖机的经营性资产增资泰嘉新材后,公司获得泰嘉新材3840万股股份,目前泰嘉正谋划IPO,一旦上市成功,中联重科还可以获得几个亿的投资收益。

记者:公司并购浦沅后,跃居起重机械行业第二,并购中标后,公司变身环卫机械老大,在并购后整合中,成立于2006年的事业部作用重大,可否请詹总谈谈公司的事业部制?

詹纯新:关于事业部制,我提出了一个“50字管理方针”:管理总体思路是“点控线,线联面,线面贯通,点面互动”;职能部门的管理原则是“整合资源、目标管理、过程监控、服务协调”;事业部的运行规则是“人、财、物、产、供、销、分配相对独立,集中决策、自主经营”。

事业部制可以通过单元突破提升公司整体实力,同时也使管理者更加收放自如,形成规范的管理秩序,确保权责明确、信息畅通、激励有效、监控严格。

现在看来实行事业部制的效果很好,它让公司的营业收入从2005年的30多亿增加到2010年的300多亿,净利润从3个多亿增加到46个亿,分别翻了10倍和15倍。

记者:如你所说,并购核裂变也是公司高速成长的一个重要基因,而公司自2000年上市后直至2009年底增发,期间未进行过再融资,核裂变战略的资金支持从何而来?

詹纯新:中联重科2000年上市来,一直靠着IPO募集的6.3亿元资金滚动投资,公司资金使用效率比较高,募投项目都达到了预期收益,再用获得的收益进行投资,所以9年间公司没有再融资,从6.3亿滚到2009年的207亿销售收入,投资者的钱都用在了刀刃上。

经营全球化

记者:中联重科现在的产品已经畅销全球几十个国家和地区,海外收入占总收入的比例超过10%,应该说,国际化是建设世界级工程机械企业的必经之路,请詹总谈谈公司的全球化和国际化战略?

詹纯新:中联重科的国际化,最早的起步应该是2001年11月收购英国保路捷。公司当时刚刚上市不久,能够完成这宗跨国企业并购,是有中国经济高速增长和湖南工程机械产业崛起作后盾的。

也是从那时候起,中联重科开始着手推进技术、资本、市场全面与国际接轨,而且这桩并购将中国在非开挖施工机械领域的技术水平至少提前了20年,这是一个好的开端。

记者:相比保路捷,中联重科对意大利CIFA的收购可能更具标杆意义。那么这次收购对中联重科、以及中国企业的国际化有哪些积极影响?

詹纯新:收购对公司的意义是显而易见的,CIFA与中联重科并表后,中联重科已经稳居全球混凝土机械首位,而且技术嫁接带来的协同效应已经开始显现。最近两年公司新推出的混凝土机械产品,都使用了CIFA的创新技术。

而对于中国企业来讲这个收购也是意义很大的,中联重科在收购CIFA的过程中,体现出来的包容、共享和责任,改变了欧洲人对中国企业的看法。以前他们看到的是温州人开的小餐馆、小作坊,甚至有人做假货,大抵就是这个印象,但现在他们发现,中国企业有了包容、共享和负责的新姿态,这对于以后中国企业的国际化扩张是有大益处的。

因此,我也在今年1月,获得了意大利总统纳波利塔诺亲手颁发的2010年度“莱昂纳多国际奖”,有幸成为首次获得这个国际奖项的中国企业家。

记者:我们注意到,董事长曾经以中联重科收购CIFA为案例,在美国哈佛大学演讲,这也成为目前中国工程机械行业第一个也是唯一一个写入哈佛教材中的收购案例,当时哈佛的师生对这次收购是怎么看的?

詹纯新:他们认为这是一个很高明的收购,特别是联合收购、分摊风险,是一个妙招。而且他们觉得中联重科是站在战略高度来收购的,是将CIFA的高端技术和中联重科的制造能力结合起来,而不是就事论事,过多计较收购价格合不合算,这应该也是多数人的看法。

记者:中联重科收购CIFA已经近三年了,现在CIFA的经营情况如何?

詹纯新:2007年CIFA的销售收入约为50亿人民币,当时是全球第三,2010年大约是20亿人民币,业绩下降是因为金融危机后,欧洲工程机械市场并未全面复苏。

但是CIFA的客户忠诚度比较高,它几乎不打广告,就是靠信赖它的客户口口相传,一旦欧洲经济全面复苏,CIFA的销量马上就会上来。对我来讲,我更看重收购CIFA对中联的技术嫁接和协同效应,它可以帮助公司完成国际研发中心和产业基地规划。

记者:中联重科H股募集资金中,有很多是用于海外业务的拓展,资金有了,接下来公司在海外业务这一块会有什么新的发展?

詹纯新:现在H股募资的海外项目正在做基础性工作,一步步在实施。至于具体的模式,有可能是股份制合作,也可能是并购,海外建厂和研发中心也不会放弃,还要扩建海外销售网络体系,制造与销售两条腿走路。总之只要是符合公司发展战略的模式,都可以采用。

冲击千亿关

记者:H股融资的圆满收官,加上之前的A股定向增发,打开了中联重科未来持续高速增长的想象空间,而公司也明确提出2015年销售突破1000亿元的目标,公司千亿产业雄心底气何在?

詹纯新:事实上这个目标并不高。公司近三年销售收入年均增幅都在50%以上,2010年是322亿元,到2015年还有5年,要达到1000亿,每年只要增长20%就可以了,这个并不难。

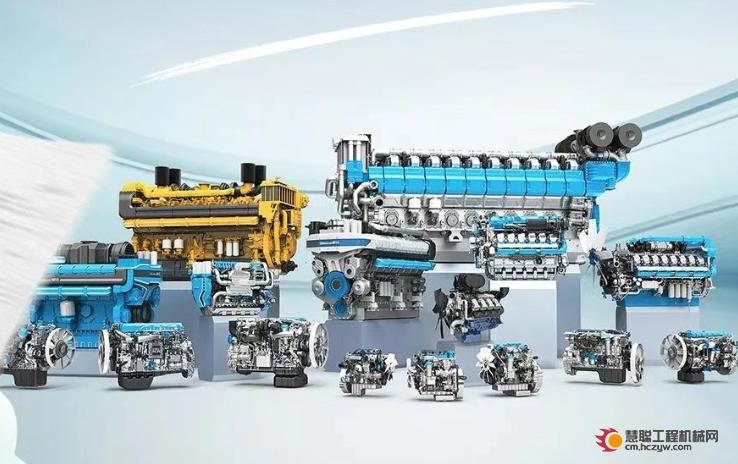

中联重科确立1000亿元目标的底气在于,公司未来三年里,除了原有的混凝土机械和起重机械两个百亿事业部,至少还会培育环卫机械和土方机械两个百亿事业部。

记者:混凝土机械这一块是否还有很大空间?起重机械是公司的传统强项,具体经营状况和远景目标如何?

詹纯新:混凝土机械这一块还大有可为,2005年混凝土商品化政策出台,就给混凝土机械企业带来了持续数年的高增长。现在混凝土商品化已经强制要求到县城一级,你想想这个空间有多大呀,这个政策性刺激带来的爆发性需求还刚刚开始。今年3月份,我们的混凝土机械销售突破30亿,创下了单月销售历史新高。

至于起重机械,中联现在的建筑起重机占到全国60%的市场份额,特别是塔机,在我们后面的第二名到第八名,加起来都没有我们多。塔机我们估计今年会接近100亿元,明年的话会到200个亿,年均增速100%,我们的目标是行业第一。

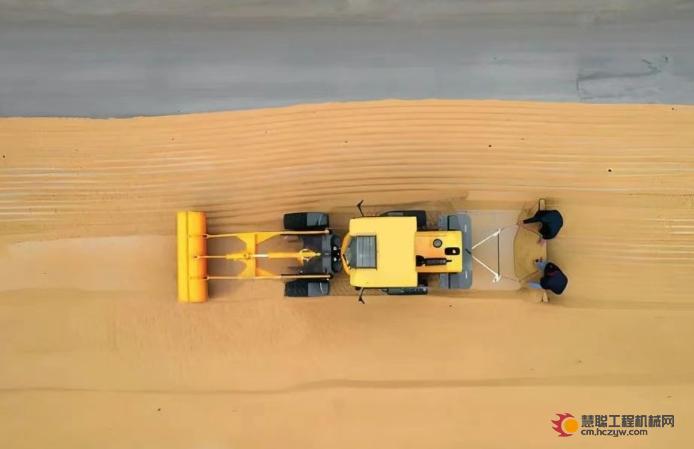

记者:你刚才讲到,要把环卫机械和土方机械做成百亿事业部,公司是环卫机械行业龙头,但相比混凝土机械和起重机械,目前量并不太大,未来增量空间在哪里?

詹纯新:事实上环卫机械的空间比起重机械的空间还要大,只是现在很多业务涉及较少。比如中联,目前只是路面清扫机械这一块比较大,但真正空间更大的是垃圾综合处理。公司目前已经开始向垃圾运输、处理设备等环节延伸,将来会覆盖整个垃圾处理全过程,包括营运都可以做,我们在环卫机械这一块的定位是垃圾处理一体化服务提供商。

挖掘机等土方机械是公司冲击百亿目标的又一个事业部,但是现在挖掘机竞争陷入白热化,泡沫已经形成,我还要先看一看,步子放慢一点,等着厚积薄发。

记者:目前国内工程机械市场已经开始出现饱和迹象,中联重科要实现千亿目标,除了产品线的发力,是否也要考虑国内国外市场的均衡发展?

詹纯新:确实如此,现在市场对工程机械一直看好,这个行业的投入和产能已经远高于市场的实际需求,产能曲线与需求曲线差距越来越大,多出的产能靠什么消化?只能是海外市场。

中联已经意识到了这一点,所以开始大力拓展海外市场。你看我们的H股融资,约有28%(38.23亿港元)用于在海外国家及地区开展业务及服务,另外还有约10%(13.67亿港元)用于补充海外业务的营运资金。中联现在的海外收入只占10%多,还远远不够。

记者:詹总认为中国工程机械行业还有多少年好光景?可否谈谈你的看法?

詹纯新:5到10年吧,至少5年的好光景是有的。你想啊,2005年商品混凝土政策出台,带来了混凝土机械持续数年的繁荣。而一旦农村土地改革政策放开,至少给挖掘机市场带来5年以上的繁荣,这块市场空间有多大可想而知。

侧影:特殊的一个

56岁的詹纯新是中国工程机械行业企业家里特殊的一个。

他最早主导研发工程机械产品——混凝土机械,他拥有最高的学历——西北工业大学博士学位,他荣获中国和意大利两个国度的企业家最高荣誉——袁宝华企业管理金奖和莱昂纳多国际奖。

在中国企业家行列,他是柳传志和张瑞敏的结合体。詹纯新像他们一样长于布道,强调企业的文化精神软实力,在本行业内扮演类似教父的角色,同时在海外实施大体量的并购扩张。

柳传志联想系旗下的弘毅投资2006年成为中联重科的第三大股东,中联重科以专业多元化对应联想的资本多元化,在资本市场,詹纯新同样举重若轻,成为工程机械行业首家A+H的公司。

张瑞敏因怒砸不合格冰箱产品而闻名业内,并将“真诚到永远”广为传播;詹纯新也曾强行追回产品质量存在问题的混凝土泵车震惊业内,力推“思想缔造未来”的企业文化。中联重科崇尚精细化管理,目前的财务负责人洪晓明就有海尔总会计师的任职经历。

詹纯新曾经这样宣称中联重科的理想:不在中国争地位,而为中国争地位。

中联的地位

中联重科的前身是国家建设机械研究院,1954年成立于北京,1960年代三线建设时搬迁到湖南常德,改革开放初期的1978年搬至长沙,始称长沙建机院。建机院和中联重科是我国工程机械技术的发源地,也为日后长沙成为中国工程机械之都——拥有中联重科、三一重工、山河智能三家工程机械上市公司——奠定了基石。

1992年,在国家号召科研院所改制的洪流中,时任副院长的詹纯新带领7个兵、借款50万元创办了中联重科。如今,中联重科已将长沙建机院吸收合并。2010年,中联重科实现营业收入321.93亿元,净利润46.66亿元。

“18年前的研究院平均每天收入不足1万元,而现在的中联重科每天收入1亿多元;18年前的研究院是吃‘皇粮’的事业单位,而现在的中联重科每年要上缴税金近20亿元;18年前的研究院制订的仅仅是国家标准,而现在的中联重科已是国际标准化组织成员,代表中国企业参与制订国际标准。”詹纯新连用三个对比,来概括18年来中联重科完成的蜕变。

截止今年,中联重科共负责起草或参与起草国家标准163项,行业标准223项。《混凝土泵车》行业标准获2007年中国标准创新贡献奖。2008年,中联重科进一步成为国际标准化组织ISO/TC96/SC6/SC7流动式起重机/塔式起重机国际标准投票P成员(ParticipatingMember)单位,成为中国工程机械行业在国际标准化组织的唯一代表,表明中国工程机械行业从此实质性拥有了国际标准的话语权。

中国的地位

2011年3月7日,哈佛大学,詹纯新作为中国工程机械行业第一个也是唯一一个写入哈佛教材中的收购案例嘉宾,讲诉中联重科收购拥有80多年历史的意大利CIFA——全球混凝土机械排名第三企业——的故事。

“一个多月前,意大利总统给我颁了一个奖,叫莱昂纳多国际奖,专门表彰对意大利经济作出贡献的外籍人士。因为自从我们2008年收购了世界第三大混凝土机械制造商CIFA公司后,我们融入当地文化,做当地企业。意大利人发现,我们不是去新建‘唐人街’的,而是和他们一起,让罗马大道更加舒畅和谐。”詹纯新身着意大利手工裁剪的西服,在哈佛大学讲堂上释疑解惑。

“中国企业要国际化,一定要本土化。中国企业融入国际的新姿态,可以用三个关键词来表达,即包容、共享、责任。”

凭着包容、共享、责任的信念,詹纯新带领中联重科,从科研院所蜕变为国有相对控股的多元所有制上市公司,从单一的混凝土机械制造商扩张为国内工程机械行业产品目录最全的企业,从中国排名前三的工程机械公司成长为全球行业排名前八的种子选手。

下一站,中联重科要跻身全球工程机械企业前三强,五年内营业收入突破1千亿。

热门推荐