“生产一线,我的根”

——记徐工铲运机械事业部数控操作工王健

再微小的尘埃也有飞扬,飘的再远也有生根的地方。王健,自2008年进入徐工便立志成为一名“金蓝领”。10年来,他痴心一片扑在岗位,深入钻研、自主改善;他沉迷扎根于装载机世界,激情奋进,不忘初心;他让葱茏的理想在基层这片沃土参天而起,从普通学员、技工逐步成为一位众所周知、耐人寻味的“草根工程师”。沁润人生,映照初心,这一切,靠的就是一丝不苟的践行“技术领先、用不毁”,靠的就是精湛的技术和执着的钻研,靠的就是为客户呈现完美作品的不变“初心”。

舍近求远,绝不放过0.2毫米误差

嗜之越笃、技巧越工。王健注重细节,追求完美,不惜花费时间精力孜孜不倦反复改进产品。2014年王健接到驾驶室焊接工段反馈,底座板定位孔割小致使物料无法正常放置。这是从未出现的问题,王健带着疑问对安装孔实物测量,发现直径为12mm的孔现在只有11.8mm,而切割程序正常。焦急的工艺人员提出更改图纸将孔加大0.5mm的捷径,但王健果断拒绝,他要找到根本原因杜绝类似问题再发生,而非盲目下手。他反复验证参数,各项数值都在范围,他对设备说明书反复琢磨,推断出可能是设备磨损导致切割速度下降,他与厂家多次沟通咨询,终于找到了原因:速度下降影响刀补量进而影响孔大小,误差范围0-0.2mm间。他调整参数后切割的工件完全满足工艺要求,并由此总结出速度与刀补量关系。

一专多能,从“门外汉”到“行家里手”

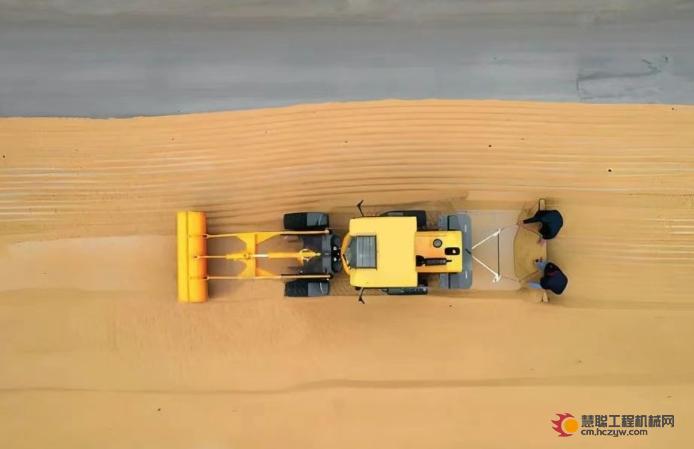

“学不可以已。”王健不仅敏而好学,且泠然善学。众所周知,对智能化制造程度特高的企业来说,数控激光切割加工质量靠设备保证,他业余时间主动自学,从一个“门外汉”成为集制图、编程、操作、设备管理等技能于一身的全能人才,从一个不懂原理、标准的外行成为主编标准的“行家里手”。一个周末晚上,事业部薄板件分厂接到紧急订单,一台500K天然气装载机需增补物料,客户急等发车,数量少但工序不少,激光切割还得编程,这么多工序得4人完成,让四个人在休息时间都赶来着实不易,厂长的脑海里顿时闪出王健这个十八般武器样样精通的多面手。半小时后王健满头大汗进厂立即投入生产,他仔细看图和工艺,画图、编程、解密图形在电脑程序中精心排版,然后剪板、激光切割、尺寸测量,与工艺附图尺寸一丝不差。最后工序折弯技术含量高、操作复杂,尺寸和变形量变化大,但这作为下料的瓶颈工序王健不但掌握要领,还解决过多起技术难题。经过对图纸、工艺折弯线、方向确定,细测尺寸和角度有效性,一遍又一遍,汗水湿透了工作服,滴在工作台上他全然不顾,最后在完工后又确认无误才放心将工件放置托盘上向厂长作汇报,他笑说:“以后类似的活,找我一人就搞定。”

主动请缨,克服困难保质保效

唯其心正意诚,方能精进技艺、进德修业,皆能允执厥中。2014年库存装载机出现部分台架、爬梯等覆盖件锈蚀现象,造成工件外观质量不佳,事业部高度重视,王健主动请缨参与分析和攻关,结合多年经验和现场锈蚀点分析,找出激光切割边口氧化皮是主影响因素,经打磨后工件多次盐雾试验和附着力验证满足工艺要求,在打磨过程中他积极寻求配备快捷、高质量工具方法,根据工件特点制作专用打磨工作台实现批量打磨,既保证产品质量又提高了工作效率。

建言献策,破旧立新摸索标准

为践行“技术领先、用不毁”金标准,王健自主开展瓶颈工序分析,不但如此,还以实际行动建言献策,提出改进建议50多项次,采纳应用率95%以上,建议发起并参与标准性文件编写,带动工段培训20余次,完成课程开发项目3项,带动和培养多能工22人。他说“我不是一个人在战斗”,他积极开展传帮带,分享学习经历和成功经验,毫不保留地将技能传递给同事,培养了付刚、袁鹏等大批骨干力量。王健说:“’技术领先、用不毁'就是要靠咱一线工人精湛的技术和执着不懈的态度,用汗水辛劳让金标准落地生根!”

小编点评

始于梦想,成于实干。王健把一丝不苟、精益求精的“剑法”练到了上乘,真正做到了把质量融入脑海、落实到行动,他用精细担当的责任为实现“珠峰登顶”的目标执着前行。淡中出味,平中见奇,他影射了无数坚守一线的徐工产业工人,他们展现着平凡岗位上“大行工匠”的动人风采,他们如源头活水以初心不忘的坚守奠定了徐工的稳固根基,他们令我们肃然起敬。

热门推荐